央視網消息:在很多人眼中,武漢這座碼頭城市熱鬧、舒坦,很有江湖氣,這里的人們熱情、爽快。每天早上吃一碗熱干面,累了就到江邊走一走,聽一聽鐘鳴,這是武漢特有的煙火人情。但在疫情面前,習慣和自然的東西都成了一種奢望。一夜之間,武漢被新冠肺炎病毒圍困,疫鎖江城76天。

從凜冽寒冬到春暖花開,隨著4月8日零時解封,武漢也正在恢復“九省通衢”的模樣。而在“暫停”的那段日子里,生活在疫情旋渦中心的每一個人,為武漢付出過的每一個人,都是自己的英雄。

緊緊抓住這根稻草就對了

林文玉的朋友圈還停留在除夕那天:“每天在家用84消毒液拖地,外出穿過的衣服和鞋子都放在門外,保證室內不被病毒感染……”她盡量不出門,把家里打掃得干干凈凈,小心翼翼地為家人做好防護,可終究還是沒有防住。

林文玉的老公是武漢市的一名公交車司機,武漢封城后他就一直待在家中。林文玉說,老公是1月27日晚上開始感覺身體乏力、低燒的,第二天一早她就陪老公到附近的醫院就診,檢查結果顯示為疑似新冠肺炎。當時醫院沒有收治的床位,老公只能先回家休息。但意外來得太快,29日一大早,老公突然呼吸困難、上氣不接下氣,她和女兒、兒子三個人連忙把老公送到醫院搶救,但還是沒有救回來。“我們眼睜睜地看著他離開,一句話也沒有給我們留下。”

匆匆忙忙送走老公,林文玉和孩子們做了CT檢查。她和女兒都感染了新冠病毒,只有兒子幸免。三天后,林文玉感覺喘不上氣來、四肢無力,她拼命打電話四處求救,卻連拿起手機的力氣都快沒有了。

有一段時間,林文玉說不出話來,躺在床上急促地喘氣,她知道自己正在死亡線上掙扎,每吸到一口氣就意味著能再多活幾秒。她說,那一刻自己體會到了丈夫離世前的痛苦:默默地望著她和孩子們,沒能留下一句話……

夜晚對林文玉來說更加煎熬,患病以后她沒有睡過一天好覺,一度想放棄治療。廣東醫療隊的醫護人員們冒著生命危險把她從死亡線上拉了回來,護士們學說武漢話逗她開心。林文玉想明白了:她還有兩個娃,沒有了她,兩個娃怎么活?

2月18日,林文玉病愈出院,現在已經完全康復。女兒當時是輕癥,現在也已經從方艙醫院出院了。回想那段日子,林文玉說:“到了那一步就什么都不能怕了,就像有一根救命稻草,緊緊抓住這根稻草就對了。”

一張床位就是一線生機

除夕夜,武漢協和醫院西院成為定點醫院的消息一傳開,醫院開放的700張床位讓許多患者看到了一線生機,他們不管片區對不對口,立即向西院涌來,但當時病房還沒有按照隔離病房的要求進行改造,還沒有床位收治患者。

該院兒科醫生林鳴第一時間到達發熱門診支援。發熱門診最忙的時候每天的門診量有800到900人,為了節約防護服,也為了節約時間看更多的病人,林鳴和同事們在上班前的6到8個小時就停止了飲水進食。而對病人來說,為了能在早上8點就診,他們要從凌晨1點就開始排隊。

一張病床,成為患者及其家屬迫切渴望的“救命稻草”。病房陸續開床,但由于患者眾多,很多危重病人還是很難等到一個住院床位,只能先在留觀室接受治療。在急診留觀室里給病人吸氧甚至搶救病人都很常見。

為了替64歲的兒子等到一張床位,90歲高齡的徐奶奶陪著兒子在發熱門診觀察治療了4天4夜。丁輝帶父親就診時,父親的情況并不樂觀,血氧飽和度很低,還有多種基礎病癥。盡管沒有床位,留觀室也擠滿了病人,丁輝仍不敢把父親接回家。他找來張椅子讓父親坐在留觀室門口,只要能讓父親留在醫院,他就能安心一些。

在發熱門診,林鳴對患者進行第一手診斷和分流,盡快將危重患者收治入院。在ICU里,同事凌肯和插管隊隊員們爭分奪秒地與死神搶人。然而在ICU,誰都無法預料下一秒會發生什么。

“那位患者,我可能這輩子都忘不掉。”凌肯說,“她的眼睛里流露著強烈的求生欲望,她當時的血氧飽和度有90%,說話有一點喘。她一遍遍地問我會不會好,能不能活下來。”但就在第三天,這名患者心臟驟停。經過搶救恢復心跳后,凌肯和隊友為她完成了插管,然而轉天凌晨,她還是離開了。

沒有晝夜只有生死

2月10日凌晨,中山大學孫逸仙紀念醫院援助武漢醫療隊的隊員們忙得像一枚枚“陀螺”,接收新病人、接補液、查房、開醫囑,為危重病人上無創呼吸機,搶救一位高齡患者……等到所有病人情況穩定,已經是早上7點。

廣東第一批援助武漢醫療隊是除夕夜抵達武漢天河國際機場的。呼吸病專家黃林潔是中山大學孫逸仙紀念醫院醫療隊中唯一的女醫生,她還記得第一次進入病房時所受到的震撼:近80張床位全部滿員,收治的幾乎全是重癥。所有患者的診斷都是肺部感染,胸部CT都是雙肺磨玻璃、實變、纖維化,基本沒有做過核酸檢測,危重患者都是呼吸衰竭、低氧。

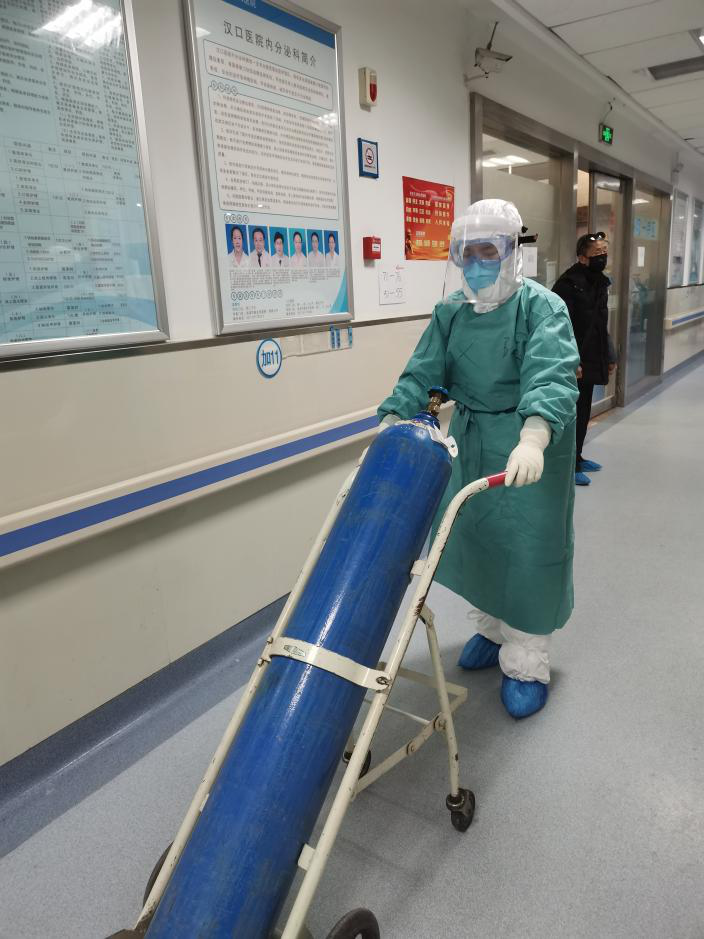

“你知道‘氧氣大炮筒’嗎?在廣東已經很多年沒有看到了。在搶救病人前,我們要先找到足夠數量的‘大炮’。”充分的氧療對重癥患者十分重要,病人更換新氧瓶的頻率比較高,導致漢口醫院中心管道供氧不足,醫療隊只能緊急依靠“大炮筒”去救人。

一個鋼制“大炮筒”最長能用一個多小時,最短的可能只有幾十分鐘。危重癥患者床邊需要常備2個氧筒,且需要經常巡視、及時更換,以免患者出現供氧不足的情況。很快,醫療隊不分男女、不分醫護,都變成了“炮筒力士”。

與時間賽跑

當黃林潔和同事們爭分奪秒為病人更換氧氣筒時,今年52歲的羅新也在與時間賽跑。

羅新是一名氧氣槽罐車司機。從武漢封城的前一天起,他就放棄了春節休假,每天穿梭于廠區與各大定點醫院之間運送氧氣。從充裝到送達,他行駛過最長的路程往返需要8個小時。他說,與時間賽跑,確保氧氣供應,他一分鐘都不能耽誤。

和羅新一樣日夜“逆行”在武漢城區的還有卡車司機這樣一個特殊的群體。他們用自己日常的工具,載著一車車防疫、生活物資前往武漢,一趟又一趟,讓其他城市的救援物資源源不斷地輸送到武漢。

3月3日,卡車司機劉世海運送第10車物資到達武漢,這是他在路上的第30天。從2月2日開始,劉世海就帶領援鄂物資志愿運輸突擊隊向湖北武漢、孝感、黃岡等地運送防疫物資,各地的醫院、疾控中心、紅十字會、殯儀館都可能是他們的目的地,每次里程在2000到3000公里之間。一個月里,他們運送的防疫物資、生活物資達2000多噸。

“基本上是馬不停蹄,三天一趟,一天休息四五個小時。吃睡都在車上,三餐幾乎都是靠泡面撐著。”劉世海說,“我們送去的物資是救命用的,這不是平時運送的普通貨物,不能耽擱。”

劉世海有時和車隊一起出發,但更多時候是一個人,“因為不能等”。一路上,不管是高速路還是鄉間小道都很少見到人和車輛。有時開一夜,連一輛車都見不到,四周一片寂靜,只有他的車燈亮著。“一切都像是靜止的,我心里非常害怕。”

但每當把物資運送到湖北各地時,在對接人、志愿者的聲聲感謝中,劉世海就體會到了這座城市的溫度。“他們總會給我準備盒飯,那確實也是我幾天才能吃到的一頓飯。”

身處疫情的中心,沒有人能獨善其身。在這里,每一個人都經歷著疲憊、煎熬、傷痛、無助,每一個人也體驗著真情、溫暖、無畏、希望……許多家庭支離破碎,許多醫生同袍逝去,許多人留守武漢,許多支援力量匯聚于此……每個生活、戰斗在這里的普通人,都曾同心協力、共渡難關,他們用一縷縷微光,努力為武漢帶來“春天”。(文/張琪)