首發:5月25日《新華每日電訊》

作者:新華每日電訊特約撰稿顧邁男

1978年的春天到來了。

中國科學院第一任院長郭沫若以詩人的豪情吟誦道:春分剛剛過去,清明即將到來,“日出江花紅勝火,春來江水綠如藍”……這是科學的春天,讓我們張開雙臂,熱烈地擁抱這個春天吧!

當時,郭沫若重病在身,他原想坐著輪椅參加當年3月18日在北京人民大會堂召開的全國科學大會,人們怕他支持不住,勸阻了,而他還是在閉幕大會上作了準備已久的題為“科學的春天”的書面講話。

他在這篇恐怕是最后一次在公開場合的講話中,飽含深情地預言:“我們民族歷史上最燦爛的科學的春天到來了。”

當年,我作為新華社負責科技報道的記者,親歷并記錄了這年春天前后中國科技界發生的許多重大事件,并采訪報道了與“科學的春天”有關的領導人和一些著名科學家。現在,時隔40年,回想起來,仍能感受到那年春天濃濃的、生機勃勃的氣息。

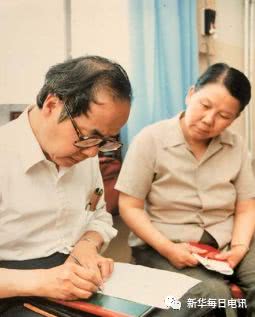

1978年全國科學大會期間,顧邁男請小平同志審稿。照片由本文作者提供

鄧小平嚴肅地說:“知識分子的名譽要恢復”

講述在科學的春天里發生的故事以前,要從一年前的秋季講起。

在這之前,幾經沉浮的鄧小平被時代的大潮推向歷史的前臺,“階級斗爭為綱”的時代結束了,改革開放使中國發生了天翻地覆的變化,這變化一直持續到今天。

我有幸近距離采訪這位變革時代的偉人,是在他復出的這年秋天。

鄧小平復出后,首先請幾十位中國著名科學家和大學教授來到北京人民大會堂,天天面對面地認真聽取科學家和教授們對恢復和發展中國科學和教育事業的意見、建議,這就是史上有名的“8·8座談會”。

這年的8月4日,我隨33位科學家和教授們走進大會堂的四川廳,大家剛在沙發上坐下,鄧小平就滿面春風地走來了。

從這年的8月4日起,他每天上午8點半準時到會,中午稍事休息,下午又來到大會堂參加座談會,晚上直到掌燈時分才離去。

這是一次暢所欲言的座談會。會上,科學家和教授們提出:“四人幫”把科學和教育戰線新中國成立后的17年說成是“黑線為主”,大批科學家和教授被扣上“資產階級知識分子”的帽子,嚴重地挫傷了科學家和教授們的積極性,阻礙了科學和教育事業的發展。

人們爭先恐后地發言,有人建議高等學校應盡快恢復招生考試制度,有人呼吁關心和改善教師和科技人員的生活待遇,有人主張立即恢復每周5/6的時間搞科研……

鄧小平認真地聽取人們的發言,他說:“我看,17年的主導方向是紅線。17年中絕大多數知識分子無論是科學工作者還是教育工作者,大都是新中國成立以后我們自己培養的。如果對17年不做這樣的估計,就無法解釋我們取得的一切成就了。”

座談會上,鄧小平還談了尊重知識、尊重人才的問題。

他說:“‘四人幫’制造了一個名詞叫‘臭老九’(注:‘四人幫’把知識分子排在地、富、反、壞、右、叛徒、特務、走資派之后,污蔑是‘臭老九’)。‘老九’并不壞,《智取威虎山》里的楊子榮就是好人嘛,錯就錯在那個‘臭’字上,毛澤東同志說‘老九’不能走!這就對了。”

談到這里,鄧小平嚴肅地說:“知識分子的名譽要恢復。”

座談會后,鄧小平在人民大會堂舉行了茶話會,招待與會的科學家和教授們,他在會上發表了熱情洋溢的講話,鼓勵科學家和教授們盡快從“四人幫”制造的陰影里走出來,積極投身到重建國家科學和教育事業的工作中。

冬去春來。轉眼間1978年的春天來臨。

3月18日,從全國各地來到北京人民大會堂的數千位科技人員,懷著熱烈期盼的心情,前來參加全國科學大會。

“同志們,我們今天能夠舉行這樣一個在我國科學史上空前的盛會,就清楚地說明‘四人幫’肆意摧殘科學事業、迫害知識分子的那種情景,一去不復返了!”鄧小平的話音剛落,場上立即響起了雷鳴般的掌聲。

會上,鄧小平明確提出:科學技術是生產力。

他說,承認科學技術是生產力,就連帶要答復一個問題,怎么看待科學研究這種腦力勞動?

“科學技術是生產力,為社會主義服務的腦力勞動者是勞動人民的一部分。”(言外之意知識分子不是“臭老九”。)

隨后,他又談了建設宏大的又紅又專的科研隊伍等問題。

陳景潤:“特別感謝新華社記者對我的幫助”

大會日復一日地進行著,代表們紛紛登臺發言,熱烈稱贊大會的召開。一天,數學家陳景潤也走上主席臺,他在講話中說:“我只不過是攀上了科學的一個小山包(注:指研究哥德巴赫猜想),就受到黨和國家的高度重視,在這里我要特別感謝新華社記者對我的幫助。”(注:在這之前,新華社記者曾通過參考報道多次談了陳景潤的處境,以及他研究哥德巴赫猜想取得的成就,希望有關部門關心他,給他治病(結核病)。當時,醫院多次給中科院數學所發出有關他的病危通知。因此,參考報道以后,他的情況受到黨和國家領導人的高度重視,處境也因此得到了改善。)

全國科學大會期間,有件事情使我終生難忘,那就是鄧小平、方毅等國家領導人極為認真的工作精神。

全國科學大會開幕那天,我來到人民大會堂的西休息廳,請方毅同志審閱鄧小平同志在開幕式上的講話摘要。

“你跟我來!”方毅同志明白了我的來意后,就從西休息廳里匆匆走了出來,他快步在前頭走,我在后面緊跟,我們來到另一個休息廳,見到鄧小平同志后,方毅大聲說:“鄧副主席,新華社的小顧同志請您審閱一下您的發言稿。”

我隨即把鄧小平數千字的講話摘要遞給了方毅,這時,服務員見大家都站著,隨即搬來了椅子。

“不坐了,不坐了,坐得太久了。”鄧小平同志說。

隨后,方毅便抖擻起精神大聲地朗讀起來,鄧小平同志始終站著認真地聽方毅朗讀,直到聽完了數千字的稿子。

“可以嘛,我看可以!”最后,鄧小平說。

方毅同志隨即把講話稿遞給了我,說:“小顧,發吧!”如今,兩位領導同志都已經過世。當年,他們的音容笑貌、平易近人的作風,長久地銘刻在我的記憶中,銘刻在那個難忘的春天的記憶里。

鄧小平同志主持召開的全國科學大會,我個人體會,他在開幕式上的講話,是“8·8座談會”講話精神的繼續和發展。他再次從理論和實踐上,用馬列主義的觀點,澄清了“四人幫”搞亂的一些重大理論和實踐問題。

《中關村的燈火》見證科學家迎接春天

全國科學大會召開的訊息傳開之后,科學和教育界一片歡騰。根據大會精神,會后,中國科學院立即恢復了技術職稱的評定工作。第一批被評上高級職稱的有陳景潤(正研究員),提升為副研究員的有楊樂、張廣厚等。在這同時,中青年科技人員也立即享受科研津貼。

被“四人幫”解散了的國家科學技術委員會也迅速地重建起來,國家重新頒布了發明獎勵條例,科學院和高等院校(在這之前已恢復高考)開始招收研究生,科學院一系列研究所成立了學術委員會,各個研究所實行每周5/6的科研時間后,多年來暗淡無光的北京中關村各個研究所里又亮起了燦爛的燈光。

在那些日子里,我曾接連幾個晚上同新華社國內部的傅軍同志到北京中關村的各個研究所參觀、采訪。所到之處,熱氣騰騰。

在計算技術研究所,實驗室的燈光照得如同白晝。

“我們要用跑短跑的速度跑長跑,快速發展計算機科學,哪怕日夜連軸轉,也要把‘四人幫’耽誤了的時間搶回來!”一位正在工作的研究人員說。

在春寒料峭的夜晚,我們朝著有燈光的地方走,訪問了一個又一個研究所。

一天夜里,我們在數學研究所的圖書館里見到了數學家陳景潤。“文革”中,他研究哥德巴赫猜想研究得入了迷,一天夜里,正望著自己的計算結果出神時,突然闖進來一群人,質問他為什么深更半夜還亮著燈,懷疑他是不是在搞“反革命”活動。

造反派說:“寧要社會主義的星星點點,不要資本主義的燈火輝煌。”在那個年月,深夜誰家的窗口亮著燈,誰就要倒霉。

“現在不怕了。黨和國家帶領我們向科學技術現代化進軍,夜間加班加點是常事,黨和人民贊揚和鼓勵我們,因此,中關村的燈火越亮越多,越輝煌!”

那天夜里陳景潤帶我們參觀了圖書館,他感慨地說:“這里同粉碎‘四人幫’以前的情形大不一樣了,現在你們看,門庭若市,那時,這里常常就只有兩個人,一個是我,一個是圖書管理員。”他笑著說。

在科學的春天里,各個研究所都出現了許多挑燈夜戰的動人景象。有些研究人員把鋪蓋搬到了實驗室,每天工作到深夜,工作起來不分上下班,把一切可以擠出來的時間都用來搞科學研究,常常是帶上兩個饅頭,一干就是通宵。

著名數學家關肇直當時已是快60歲的人了,仍每天工作到深夜,人們勸他休息,他卻說:“余年不多了,更要加倍努力!”

著名生物學家童第周,“文革”中被造反派趕出實驗室,讓他打掃廁所。我見到他時,他也與燈火為伴。他說:“一分時間,一分成果。對科學工作者來說,就不是一天8小時,而是寸陰必珍,寸陰必爭!”

過后,我們寫了通訊《中關村的燈火》,新華社播發后,報紙廣泛刊登。

1984年,顧邁男在高能物理研究所請著名物理學家李政道審稿。

李政道丁肇中感知祖國的春天

春天的氣息傳到海外。許多著名的華裔科學家也坐不住了,紛紛來中國或講學,或進行學術交流,對中國的科學技術事業都不再做旁觀者。其中就有著名物理學家李政道和丁肇中。

1979年暮春5月,來自全國33個科研單位、78個高等院校的數百名研究生、教師和科研人員齊集北京科學會堂,聽李政道講學。在長達7周的時間里,天天座無虛席。

應中國科學院的邀請,李政道越過太平洋,不遠萬里來中國講學,共講授了統計力學和粒子物理兩門課程。

在國外,每年他平均只講28-30個小時,這兩門課程一般要講兩三年。這年,他感到中國實現四個現代化急需科技人才,決定用兩個月的時間講完幾年的課程。

1979年4月15日,鄧小平會見李政道時,他的夫人秦惠說:“政道變了。政道過去對這類事(指組織和聯系工作)從來不感興趣,去年為了給中國培養高能物理人才,在4個月的時間里,他親自打了很多很多長途電話,聯系培訓問題,別人都說政道變了,就連講課政道也變了,過去他從來沒有這樣集中講過。”

一個陽光燦爛的下午,我在北京科學會堂訪問了李政道。那天,他剛從講臺上走下來,在休息室里,他一面往嘴里含潤喉片,一面用嘶啞的聲音回答我的提問,當我問他為什么會發生上述變化時,他興奮地說:“我感到,大家都被中國的四個現代化推動起來了,這是很了不起的!我不應該袖手旁觀。”

這年秋天,著名物理學家丁肇中也來中國講學。他因發現J粒子獲得1976年的諾貝爾物理學獎,他是繼李、楊之后,第三位獲得諾貝爾獎的華裔學者。

一個晴朗的秋日,我在北京飯店訪問了丁肇中,當時,他看起來很年輕,不像43歲的人。

見面后,丁教授熱情地和我握手。當我對他和他的小組找到膠子存在的證據表示祝賀時,他笑著說:“最值得祝賀的事情,是中國人民決心要實現四個現代化。”

訪問快結束時,我請丁教授談談自1975年以來4次訪華的印象。他說:“1975年來時,在北京和科學家們談了談。那時,沒有人談科學。科學家們都處于恐怖狀態。1977年來訪,科學家們興奮地告訴我,他們獲得了第二次解放。這次回來,見到高能加速器(即北京正負電子對撞機)的預制研究已經開始,慢慢地也有個計劃,大批留學生、研究生、訪問學者也都派出去了。情況和幾年前相比,大不一樣了。”

1992年,在歐洲核子研究中心(CERN)地下隧道里,顧邁男采訪著名物理學家丁肇中(左)。

鄧小平:“任何時候,中國都必須發展自己的高科技”

也是在1978年春季的一天,中國科學院高能物理研究所的幾位年輕人,忽然出現在我工作的北京三里河河邊的抗震棚里。(注:唐山地震后,我在國家地震局采寫震情參考報道,供黨和國家領導人指導抗震救災參考。)說明來意后,他們交給我一封由著名物理學家張文裕等十幾位科學家寫給中共中央的信件。在信中,科學家們敘述了世界各國高能物理以及高能加速器發展的歷史和現狀,殷切希望黨中央能夠關注這門尖端科學,積極籌措資金,調集人力物力,盡快建造出中國的高能加速器。

隨后,我把科學家們的來信交給了當時新華社的負責人。他們很快便報送給了鄧小平等國家領導人。在這之后,我又通過參考報道幫助高能物理研究所要回了他們現在北京玉泉路的所址(“文革”中被部隊占用)。

BEPC(北京正負電子對撞機的英文縮寫)從此啟航。

北京正負電子對撞機工程上馬以后,科學家們用“終于盼到了這一天”來形容興奮的心情。

中國的大科學——北京正負電子對撞機,歷時10余年,于1988年10月16日凌晨5點56分,首次實現了低亮度下的正負電子對撞。消息傳開,立即在全世界引起轟動。

國內外的著名科學家紛紛發表談話,認為這是中國科學發展的偉大進步,是中國高能物理發展的里程碑。

1988年10月24日9時40分左右,鄧小平等來到北京正負電子對撞機國家實驗室,向參加工程建設的人們表示祝賀。

“任何時候,中國都必須發展自己的高科技,在世界高科技領域占有一席之地。如果60年代中國沒有研制出原子彈、氫彈,衛星上天,我們就不會有今天這樣的國際地位。高科技的發展和成就,反映了一個國家和民族的能力,也是一個國家興旺發達的標志。”

在場的科學家們聽了鄧小平的講話,撫今追昔,感慨萬千。當年冒著風險從美國歸來,全身心投入建造高能加速器的著名物理學家張文裕,這天也坐著輪椅來了,聽著聽著,這位已經失去語言表達能力的科學家,泣不成聲。

時光飛逝。進入21世紀后,北京正負電子對撞機國家實驗室不斷傳出好消息。實驗室負責人興奮地對我說,經過努力,國家又投入了20億人民幣,對撞機的性能提高了100倍。北京正負電子對撞機重大改造工程獲得2016年度國家科技進步獎一等獎。

眼下,位于北京西郊八寶山附近地層深處的中國第一臺,也是唯一的一臺高能加速器——北京正負電子對撞機,正年復一年晝夜不停地運轉著。它吸引了全世界的科學家不遠萬里前來做實驗,或是進行學術交流。

它的故事,也是從那個日出江花紅勝火的春天開始的。

作者小傳

顧邁男:1931年11月出生于山東章丘。上世紀50年代進入新華社,自1962年起擔任專職科技記者,先后任編輯、記者、主任記者和高級記者。已經出版的著作有:《華羅庚傳》《丁肇中》《非凡的智慧人生》《回憶我采訪的科學大家》《炎黃之光—— 顧邁男科技新聞通訊選》等。享受國務院特殊津貼。

西藏阿里探秘:高原上如何種出 “瓜果飄香”?

西藏阿里探秘:高原上如何種出 “瓜果飄香”?