央廣網北京4月24日消息(記者孫冰潔)2013年,習近平主席提出共建“一帶一路”倡議。多年來,共建“一帶一路”正在成為我國參與全球開放合作、改善全球經濟治理體系、促進全球共同發展繁榮、推動構建人類命運共同體的中國方案。

從制定《氣象“一帶一路”發展規劃》,推動氣象事業走出國門到與沿線國家、地區簽署一系列合作協議等,五年多來,“一帶一路”氣象部門在構建合作機制和平臺、推動氣象防災減災務實合作方面已經開花結果。

搭建“氣象橋梁” 服務國際社會

據記者從中國氣象局了解,近年來,中國氣象局已與世界氣象組織(WMO)、臺風委員會、東盟、中亞、非洲等合作,搭建了氣象領域國際合作體系。

2017年5月,《中國氣象局與世界氣象組織關于推進區域氣象合作和共建“一帶一路”的意向書》簽署。(中國氣象局供圖)

“一帶一路”倡議與WMO促進合作、加強氣象交流的理念相契合,因而得到國際社會支持。”據中國氣象局相關負責人介紹,2017年5月,在第一屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間,《中國氣象局與世界氣象組織關于推進區域氣象合作和共建“一帶一路”的意向書》(以下簡稱《意向書》)簽署并被納入高峰論壇成果。兩年來,中國氣象局與WMO持續加強高層交流,磋商推進《意向書》實施。雙方于2018年6月舉辦“一帶一路”氣象合作會議,簽署“一帶一路”氣象合作信托基金協議,支持“一帶一路”倡議下的各類國際氣象合作活動。《意向書》在國際范圍內獲得積極響應和廣泛認可,WMO主席和秘書長充分肯定合作成果。今年2月,雙方共同在北京舉辦首屆世界氣象中心研討會,在健全各中心間合作機制和構建全球無縫隙的地球系統預報方面達成一致。參會代表紛紛表示,未來合作潛力巨大、前景廣闊。

在與中亞、上海合作組織氣象部門在大氣科學、氣候變化研究、絲綢之路經濟帶氣象保障等方面,也取得了一些列階段合作成果。2015年10月,《中亞氣象防災減災及應對氣候變化烏魯木齊倡議》簽署并發布。在此框架下,我國推動建立了中亞大氣科學研究中心,連續舉辦四屆中亞氣象科技國際研討會,在烏茲別克斯坦建立自動氣象站,在哈薩克斯坦建立交通氣象站,與吉爾吉斯斯坦共建森林生態氣象監測站和冰川全要素天氣自動氣象站等。2018年9月,中國氣象局舉行了風云二號氣象衛星上海合作組織用戶需求對接會議,對風云氣象衛星服務需求和區域氣象合作進行研討;同年10月,氣象被上海合作組織成員政府首腦理事會第17次會議列為科研機構務實合作的重點領域之一。

2018年8月29日,東盟國家災害性強對流天氣臨近預報技術示范培訓班在廣西南寧開班。(中國氣象局供圖)

針對21世紀海上絲綢之路,中國氣象局進一步推進與東盟國家氣象部門的合作,已召開兩屆中國-東盟氣象合作論壇,并通過《中國-東盟國家氣象合作南寧倡議》。通過合作論壇機制,逐步構建了重點服務南海、覆蓋印太地區的區域氣象合作體系。目前,已成立了東盟大氣探測合作研究中心,為老撾、緬甸等國建設的氣象視頻演播系統已成為相關國家民眾獲取氣象信息的重要渠道,幫助緬甸開展高分辨率數值預報系統和高性能計算機建設。

作為南南合作典范,中非氣象部門的務實合作持續推進。在中非合作論壇框架下,中國自2013年開始對科摩羅等非洲七國實施氣象設施項目援建。援建工作目前已基本完成,項目包括了自動氣象站和人工觀測系統、探空站、風云氣象衛星接收站、氣象通信網絡、氣象信息綜合分析處理系統、預警收音機等。自2012年以來,我國已為非洲國家的720名學員舉辦近80期國際培訓班。作為首批受益的非洲國家之一,津巴布韋氣象防災預警能力提高了60%。在今年2月的WMO一區協第17次屆會上,一區協代理主席將中國氣象援非項目納入其報告,認為援助項目改進了非洲氣象災害的監測預報預警,為保護非洲人民生命財產安全作出貢獻。

此外,中國氣象局還通過雙邊氣象科技合作促進與其他國家的交流。2017年至今,中國與哈薩克斯坦、越南等10個國家舉行了雙邊會議,在合作機制、防災減災救災、氣象科技發展等方面取得顯著效果。

貢獻中國智慧完善國際職責

除了擁有較為完整的合作機制外,據中國氣象局相關負責人介紹,我國氣象保障能力也初步具備,并不斷朝著“全球監測、全球預報、全球服務”目標看齊。

2017年,中國氣象局被正式認定為世界氣象中心。兩年來,該中心開發基于數值天氣預報、集合預報、氣候預測的產品30余類,制作提供風云衛星系列圖像和天氣分析產品,通過其門戶網站,為全球各國氣象部門提供氣象業務產品和指導。2018年6月,中國氣象局還被正式指定為負責海洋氣象服務的區域專業氣象中心和第三極區域氣候中心。

依托20多個WMO全球或區域氣象中心,中國氣象局提供觀測、預報、科研、人才等對外服務。

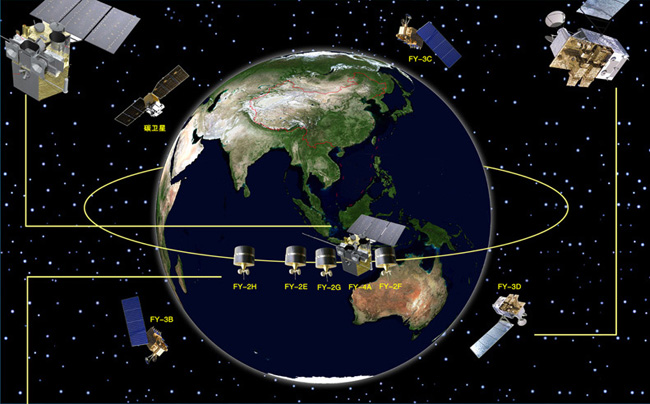

風云衛星在軌布局圖(中國氣象局供圖)

風云氣象衛星資料的國際應用是氣象服務“一帶一路”建設的生動體現。2018年,我國國家領導人在多個重要國際會議中承諾,愿利用風云衛星為各方提供氣象服務。今年3月,熱帶氣旋“伊代”襲擊非洲。中國氣象局第一時間利用風云衛星進行監測,通過世界氣象中心(北京)網站提供服務產品,成為中國氣象科技服務全球的最新案例。風云衛星目前正為全球90多個國家和地區、國內2600多家用戶提供資料和產品。風云氣象衛星國際用戶防災減災應急保障機制可以為全球國際用戶在受臺風等極端氣象災害影響時獲取到加密衛星觀測和定制化的產品,支撐其氣象災害防御工作。

為了提升亞太地區國家的氣象數據獲取和預報能力,中國氣象局衛星廣播系統、氣象信息綜合分析處理系統和風云靜止氣象衛星云圖顯示系統自2012年在亞太19個國家得到推廣應用,成為這些國家氣象防災減災的重要工具。

加強“一帶一路”沿線氣候分析,為全球應對氣候變化貢獻力量也是中國氣象局的重點工作之一。多年來,作為IPCC國內牽頭單位,中國氣象局在推動IPCC改革、中國作者加入、科學文獻引用、中國氣候模式參與評估等方面發揮重要作用。同時,還為聯合國氣候變化峰會、中美氣候變化聯合聲明等提供多份科學咨詢報告。通過舉辦亞洲區域氣候監測、預測和評估論壇等活動,中國氣象局與“一帶一路”沿線國家氣象部門合作開展區域氣候變化、季節氣候預測等方面研究,開發針對東南亞、南亞和中亞地區的氣候應用產品。

依托WMO南京和北京區域培訓中心,中國氣象局不遺余力為國際社會培養、輸出氣象人才。2017年和2018年,中國氣象局共舉辦30余個國際和援外培訓班,包括“一帶一路”沿線國家在內的超400位國際學員參加培訓。

促進雙向提升實現互利共贏

近年來,隨著將“一帶一路”沿線區域大氣科學研究作為重點,我國氣象部門有力提高了科研水平;服務“一帶一路”建設也使中國氣象局更好地履行全球或區域中心職責,為全球和區域提供更高質量的氣象服務。

中國氣象局與香港天文臺聯合發起“提升世界氣象組織二區協(亞洲)減輕氣象災害風險能力試點項目”已進入初步實施階段。待亞洲區域氣象預警支持平臺建成后,將匯聚和發布亞洲各國預警信息,提升區域災害管理能力。

2018年7月,由中國民用航空局、中國氣象局和香港天文臺聯合建設的亞洲航空氣象中心正式運行,可對未來6小時的影響因素提供專業預報,每天滾動制作發布危險天氣資訊產品多達30余種,覆蓋亞洲26個國家和地區。

國內氣象部門也在發揮優勢、積極采取行動。粵港澳氣象部門建立長期合作機制,志在將大灣區氣象事業打造成“一帶一路”氣象合作的示范窗口;新疆維吾爾自治區烏魯木齊沙漠氣象研究所成立中亞氣象災害防御國際科技合作基地,開展上合組織氣象災害防御綜合技術系列培訓等;內蒙古自治區氣象部門以“中歐班列”為重點,制作發布“一帶一路”沿線國家城市氣象預報;陜西氣象部門啟動“一帶一路”天氣預報的研制工作和氣象服務;海南氣象部門依托智能網格預報業務體系提升預報能力,服務鋪向整個南海區域,并延伸至21世紀海上絲綢之路沿線……

中國氣象局相關負責人表示,未來,中國氣象局還將繼續大力發展全球氣象業務,提高“全球監測、全球預報、全球服務”能力,為“一帶一路”倡議建設提供高質量氣象服務。

第六批在韓志愿軍烈士遺骸被接運回國

第六批在韓志愿軍烈士遺骸被接運回國