南方網訊 嶺南地區最早的海外舶來品——蒜瓣紋銀盒、異域面孔的人俑、刻有海船紋的銅提桶、來自海外風格材質各異的串珠……這些承載廣州對外交流歷史的文物可以于9日在西漢南越王博物館開幕的“廣州:揚帆通海兩千年”展覽中觀賞到,展覽將持續至12月10日。該展覽由廣州海上絲綢之路史跡保護和申報世界遺產工作領導小組辦公室、廣州市文化廣電新聞出版局聯合主辦。

本次展覽以時間為主線,以申報史跡點為綱,分秦漢魏晉、隋唐宋元、明清三個部分,展現了廣州秦漢以來2000多年持續不斷通過海路與世界交往的歷史,這三個時間段也與海上絲綢之路的興起、繁榮和鼎盛相對應。

展覽匯集了廣州、江門等地考古出土或博物館征集的200多件套文物,時代涵蓋各歷史時期,既有來自域外的銀盒、珠飾、玻璃碗、孔雀藍釉陶瓶等奇珍異寶,也有產自各地名窯遠銷海外的“中國特產”——陶瓷器,還有反映古代水上交通技術的陶船、見證中外人員往來的胡人俑燈等。

據了解,廣州市委、市政府于2007年正式啟動海上絲綢之路史跡申報世界文化遺產工作,成立申遺機構;2012年,廣州海上絲綢之路史跡成功入選《中國世界文化遺產預備名單》;今年4月,國家文物局在廣州召開海上絲綢之路保護和申報世界文化遺產工作會議,廣州被重新推舉為海絲保護和申遺工作牽頭城市。

廣州市文廣新局局長陸志強表示,下一步,廣州將在國家文物局的統籌協調下,服務于“一帶一路”大局,強化牽頭城市的責任擔當,充分發揮國家重要中心城市的優勢,和兄弟城市一起共同努力,用海上絲綢之路史跡講好中國故事,并爭取海絲申遺早日成功。

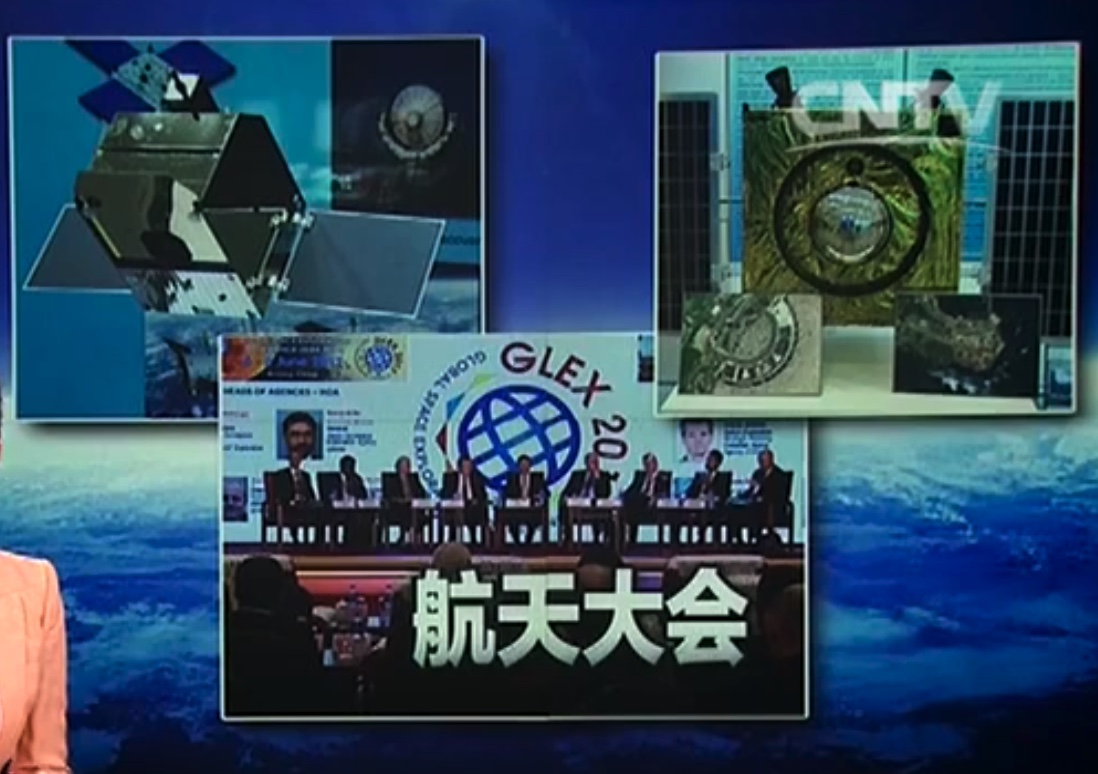

2017全球航天探索大會 嫦娥四號將探測月球背面

2017全球航天探索大會 嫦娥四號將探測月球背面