大洋網訊 焦某將電鍍水排入河涌,因污染環境罪獲刑一年四個月,處罰金3000元。環保組織之后提起民事公益訴訟,法院判決焦某賠償41.6萬元用于修復被損害的生態。廣州中院率先開展環境資源案件刑事和民事“二合一”審理模式,呼吁環保社會組織加大對刑事案件的關注力度,及時提起環境民事公益訴訟,追究被告人的修復生態、賠償經濟損失等民事責任。廣州將探索建立環境公益金管理制度,社會組織提起環境民事公益訴訟的鑒定費、訴訟費、律師費等今后將獲資金支持。

案例:電鍍水直排河涌民事公益訴訟索賠

2015年3月到4月10日期間,焦某租用天河區鳳凰街柯木塱背坪窯某一民宅,擅自進行鐵釘的除銹電鍍處理,除銹電鍍處理后的污水直接傾倒于廁所排向屋外雨水溝,最終排進車陂涌。

經環保部門采樣檢測,鎳排放濃度超出排放限值的6119倍,嚴重污染環境,危害人體健康。天河區法院判決認定焦某犯環境污染罪,判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣3000元。

2015年12月,經省環境科學研究院鑒定,焦某非法排放重金屬鎳嚴重超標污水對周邊環境造成直接經濟損失達人民幣416404.8元。為維護公共環境利益,省環境保護基金會提起了民事公益訴訟。

焦某賠償人民幣416404.8元(以上款項上繳國庫,用于修復被損害的生態環境),并支付廣東省環境保護基金會評估費人民幣90000元和律師費人民幣26000元。一審判決已生效。

據統計,自2015年2月試行環境資源案件集中管轄以來,全市兩級法院受理環境資源刑事案件370件、審結351件,同比分別增長20.13%和21.88%;受理環境資源民商事案件2750件、審結2530件,同比分別增長17.37%和14.79%。

環境資源類民事案件主要涉及環境類案件、資源類案件、與環境資源類相關的案件三種。其中資源類和相鄰關系糾紛案件占整個收案的98.5%,環境類案件僅占1.5%。環境類案件雖然數量少,但多為新型案件或具有典型意義,社會影響大。

創新:刑民合一民事公益訴訟追究生態損失

在以往的環境資源刑事案件中,一般只判決當事人自由刑和罰金刑,生態修復因屬民事責任范疇,難以一并追究。

廣州中院率先開展環境資源案件刑事和民事“二合一”歸口審理模式,積極探索,以統一裁判尺度,較好平衡刑事和民事責任的承擔。

廣州中院呼吁環保社會組織加大對刑事案件的關注力度,對于污染環境行為損害社會公共利益的,要及時提起環境民事公益訴訟,追究被告人的修復生態、賠償經濟損失等民事責任。

在環境民事公益訴訟中,因環境損害賠償金無特定的受益人,環境損害賠償金需要處置;社會組織提起公益訴訟需要支付鑒定費、訴訟費、律師費等;法院執行修復生態環境需要墊付修復資金等。

廣州中院相關負責人表示,有必要設立公益金賬戶,用于上述款項的收支。

此外,廣州中院正積極與市檢察院、市環保局、環保組織等協商建立相關機制,讓民事權益受損害的當事人能夠得到及時、有效的救濟。

環境權益受損害當事人維權難,主要在于舉證難和訴訟能力欠缺。環保局等行政部門受理當事人的投訴后,利用專業手段收集了比較全面的證據,并作出行政處罰。當事人可以直接使用該部分證據向法院提起民事訴訟,環保局專家庫中的專家也可以為當事人維權提供專家意見。

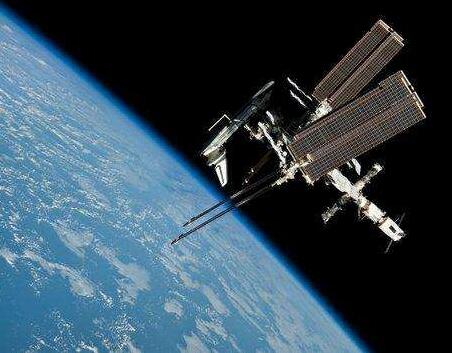

國際空間站迎來首個中國設計實驗

國際空間站迎來首個中國設計實驗