央廣網北京5月25日消息 據中國之聲《新聞縱橫》報道,“比如一群人見面后相互握手,每個人暗記自己握過手的次數,要你證明握過奇數次手的人數是偶數。”這是1978年中國科學技術大學首屆-第二期少年班面試時的一道題。如今,已經是中科大信息科學技術學院副院長的王永,清晰地記得自己當年的考試,那年他15歲。

王永回憶說:“人家都說你上少年班,一定是上學比較早。其實我九周歲才開始上學。我爸爸媽媽都屬于家庭出身不好,在文革期間是受沖擊的。當時給我爸爸扣了一個帽子——反動的學術權威。家里生活自然就很不正常,也就沒有考慮到我上學的問題。”

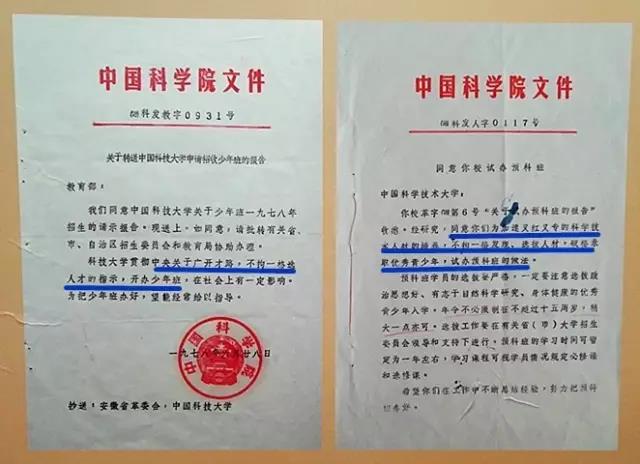

圖為申請開辦少年班的相關文件

小時候,王永是玩撲克牌識數,看連環畫認字。父母恢復工作后,王永才走進小學,直接念了3年級。他上初中時,“開門辦學”被視為教育戰線的新生事物。

就在王永說著相聲到處巡回演出時,高考恢復了。學校也恢復了正常的教學秩序。高一的王永競賽分數比高中畢業班學生還高,被推薦參加1978年的高考,沒想到考了全縣第一。王永的父親接到了縣里通知中科大少年班要招生的電話。

王永說:“我爸沒問我,直接當家說考!我們都知道寧鉑的故事。如果能考上,就跟被宣傳得家喻戶曉的人物成同學了。當然,從小孩來講,還是比較興奮的。”

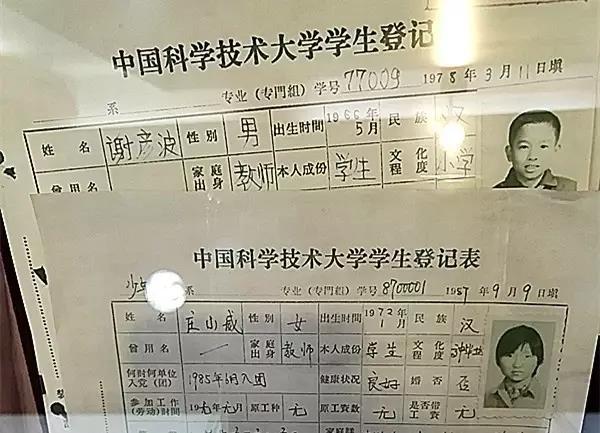

少年班學生登記表(展出于中科大校史館)

1978年3月8號,中科大第一期少年班開學,寧鉑等21名少年大學生平均年齡只有14歲。這些小小少年成為當時全中國青少年的偶像和家長的向往。

就在中科大第一期少年班開學十天后,全國科學大會召開。

第二期少年班合影

伴著科學的春天,中科大也迎來了1978年夏季第二期少年班的大學生。“第一期少年班招生就是看你聰明不聰明,相當于做智力測驗。第二期就要先按高考招生大綱單獨命題。由科大老師單獨命題出了一套卷子,工作量巨大,相當于組織一次‘小高考’。全國29個省、市、自治區組招生組來做科大專門招考的這套題目。這套題目達到一定的分數線,被認為就達到可以進入本科學習的標準了。”

諾貝爾獎獲得者李政道先生曾經向中央建議,參考培訓芭蕾舞演員的方式,從全國選拔部分十三四歲左右有培養條件的少年到大學里去培養,在中國培養一支少而精的基礎科學工作隊伍。中科大少年班的出現,正是因材施教的一種嘗試。

王永(左一)跟同學們在宿舍

王永說:“要承認,人的智力發育有早有晚。我同學中有的在小學就能做微積分,而且做得很溜。你還讓他天天窩在小學里,從初一初二一直往上走,多少有一種不人道。所以讓這些孩子能夠在這樣的年齡,在達到接受水平的情況下,去學習大學知識。但是,如果讓這些夠上大學水平的孩子直接上大學普通班去,人家都比他大好多歲,他會覺得不舒服。很多關心的事情、看問題視角不同,不是同齡的玩伴。”

“風里鍛煉、雨里考驗,我們是一群展翅高飛的海燕。在波浪里出沒,在碧空里盤旋……”這是電影《女跳水隊員》的主題歌,當初,少年班的老師和同學們把這首歌選為少年班的班歌。當中,重復著一句歌詞“下苦功在少年”。

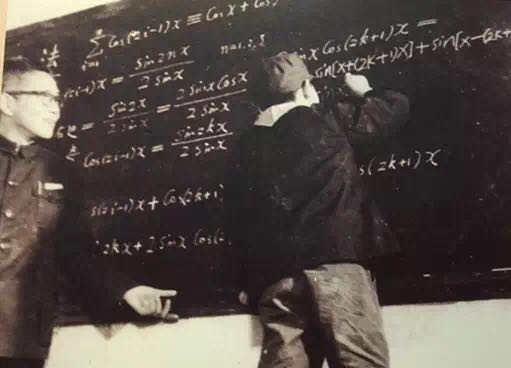

少年班學生站在凳子上驗算習題

在當時拍攝的一張課堂照片上,系著紅領巾的少年大學生踩著凳子,夠著黑板驗算數學題。這群人們眼里的“神童”,有的還帶著在家玩的鐵環走進了大學校門。懵懂間,心里已經種下能力越大責任越大的種子。

王永回憶說:“記得那會兒,我們要是晚上吃過飯聊會兒天,只要時間聊得多了,就說算了算了趕緊學習去。就說我們在這兒這么浪費時間,將來給我們寫傳記的人怎么來看這件事?都覺得將來有人會來幫自己寫傳記的。有一次我去圖書館,從早晨開始到晚上離開,一本新的作業本從第一頁一直寫到封三,一次作業就一本。但也許還不是做得最多的。”

少年班首屆班主任汪惠迪與同學在一起

雖然他們的智力發育比同齡人早,但他們畢竟都是第一次離開家的孩子。和王永同宿舍的謝彥波,年齡最小,當時只有12歲。“有一天買了運動褲,見到汪老師來了,他就說你把我的褲子在這兒掏一個洞,小便不方便。汪老師說“好,知道知道”。回去掏完了之后鎖好邊,讓他試行不行。這個事情完全是兒子跟媽媽說的話。”

小時候,王永從新聞里知道了國外有種“高空無人偵察機”,搞不懂怎么就“無人”了,還能搞偵查。為著這份好奇,他在大二選擇學習自動控制。后來在南京航空航天大學繼續深造,讀完碩士、博士。后來又回到中科大任教,為了兒時的夢想,一直研究振動主動控制、飛行器制導與控制。

王永說:“小時候我認為,要有‘要干成一些什么事’的愿望可能更重要。現在有不少少年班錄取通知書都發到他那兒了,他還放棄上少年班。從家長到老師以上什么學校為目的,是非常糟糕的。你上了這個學校之后還有什么樣的目標?人生不是以上到某一個大學為人生結束的。”

王永給少年班上新生研討課

王永:人類為什么要進行科學研究?

學生:人生下來對世界一無所知,所以我覺得探索未知世界是活著的重要意義。

“下苦功在少年,下苦功在少年……”似水流年,歸來仍是少年。每年,王永都會給科大少年班的新生上研討課,作為老師、作為學長。

首個“海上絲路郵輪”從意大利啟航

首個“海上絲路郵輪”從意大利啟航